Schede

I cimiteri europei, ed in particolare quelli dei paesi affacciati sul Mediterraneo, sono il luogo ideale dove ammirare la scultura europea dell’Otto e Novecento. Esemplare in tal senso il caso bolognese dovuto alla sua precocità, che anticipa di quaranta anni la costruzione degli altri sepolcreti monumentali. La Certosa consente così di ammirare lo svolgersi del centenario percorso che dal Neoclassico giunge al Verismo. Un contesto straordinario, cui oltretutto si aggiungono ulteriori singolarità stilistiche e tecniche nelle memorie funebri locali. Tra 1801 e 1815, durante il governo giacobino, la quasi totalità delle sepolture sono eseguite con dipinti su intonachino, ma con il ritorno del governo pontificio, durante la Restaurazione, si assiste ad un deciso mutamento a favore di memorie plastiche in gesso e stucco. Questa evoluzione si deve all’intervento dell’Accademia di Belle Arti, ente prescelto per approvare i progetti, il quale cerca di imporre opere meno fragili e delicate, più consoni al ricordo del defunto, più funebri. Il percorso rimane comunque nel solco della tradizione dell’uso di materiali umili a causa della tradizionale difficoltà nell’importare il marmo.

Il gesso, lo stucco, la scagliola, non sono comunque un ripiego, poiché la consuetudine secolare ne consente un impiego efficace, tanto che i nostri scultori non si preoccupano quasi mai di emulare fino in fondo l’effetto della dura materia, ma viceversa creano esiti che con questa sarebbero impossibili, quali fregi morbidissimi, panneggi fluenti, figure che si muovono liberamente nello spazio senza il bisogno di appigli o rinforzi, sorreggendo attributi che altrimenti sarebbero difficili da eseguire. Con singolare tenacia, ancora oggi si fa riferimento alla scultura della Certosa quale esempio di un radicato legame con la cultura settecentesca, che si prolunga nell’Ottocento grazie ad artisti legati alla tradizione della propria Accademia, e sensibili ad assorbire i modelli neoclassici solo superficialmente. Fortunatamente ciò rappresenta solo una parte di un universo culturale ben più vasto. Bisogna intanto comprendere bene quale, tra i tanti aspetti del barocco, sia ancora presente in Certosa: è quello che ha influito a lungo in Europa, quel classicismo che vede in Guido Reni il suo punto più alto e che prosegue fino ai primi anni del XIX secolo attraverso Carlo Cignani, Marcantonio Franceschini, Ubaldo e Gaetano Gandolfi. Sono gli esiti pittorici di Donato Creti che con decenni di anticipo preannuncia il Neoclassico, fatto spiegabile con la sua ammirazione verso il Parmigianino e Nicolò dell’Abate. È la complessa cultura cosmopolita di pittori quali Mauro Tesi e dell’architetto Carlo Bianconi. Il secondo, va sottolineato, nominato Segretario perpetuo dell’Accademia di Brera, e ponte culturale tra Milano e Bologna.

E anche quei plasticatori che per le date di inaugurazione del camposanto non hanno potuto operare in Certosa, vuoi per l’età o per motivi di salute, hanno mostrato mutamenti più o meno significativi in senso moderno. Se la tarda attività di Filippo Scandellari evidenzia una adesione superficiale alle nuove istanze culturali, Giacomo Rossi si porta, attraverso una costante rimozione degli elementi barocchetti, ad un classicismo potente, punto di riferimento per la successiva generazione di scultori che vi integreranno elementi attici, del rinascimento toscano e manieristi.

Nel camposanto opera Luigi Acquisti. Di origini forlivesi e di acquisita cittadinanza bolognese, torna in città dopo aver a lungo operato a Roma e Milano, con un ricco bagaglio di esperienze derivate da prestigiose committenze pubbliche e private. Acquisti rappresenta perfettamente il passaggio dal tardo barocco, al classicismo di Mengs e Batoni, culminato nel neoclassicismo più ortodosso. La Certosa non rispecchia solo la cultura orbitante intorno all’Accademia, ma per ovvie ragioni anche quella della committenza aristocratica, che non sempre è allineata col prestigioso istituto. I sepolcri del primo Ottocento sono per la quasi totalità dedicati alle grandi famiglie patrizie, oppure agli intellettuali operanti nell’Università, evidenziandone la grande tradizione storica ma viceversa anche la loro crisi politica e culturale. Il cimitero si fa specchio fedele di una città che non ha più un ruolo culturale primario in Europa, ma che continua ad esserne un ricco crocevia, sia per motivi geografici sia per motivi politici: snodo tra nord e sud dell’Italia e seconda città dello Stato Pontificio.

In questo contesto i modelli di riferimento impiegati per perpetuare le virtù dei defunti hanno, fino alla metà del secolo, le origini più disparate e solo successivamente si assiste alla predominanza di tipologie consolidate che ormai possiamo considerare tipicamente funerarie, simili in qualsiasi cimitero italiano. Non deve quindi stupire che vengano eseguiti sepolcri in stile gotico con venti, trenta anni di anticipo sul recupero che ne farà la cultura romantica, oppure l’insospettato numero di allegorie della Carità, comprensibili solo con una attenzione nell’eseguire memorie al femminile, anche quando di origine non aristocratiche. Il contesto architettonico del tutto singolare, quale l’assenza di grandi campi aperti, consente raramente l’erezione di grandi cappelle, e viceversa la predominanza di spazi comuni al coperto porta ad una infinita variazioni di steli, edicole e cippi addossati alle pareti entro arche, nicchie e celle. A ciò si aggiunge la consueta, anche se non regolare, presenza di architetti che progettano l’insieme dell’opera, dove allo scultore spetta un ruolo subalterno. Si creano così dei modelli cui l’artista si ispira, anche quando viene chiamato sia in veste di progettista che di esecutore. Sono un caso tipico, nel biennio 1817-18, i monumenti Conventi e Marchetti ideati da Vincenzo Vannini, ed il Barbieri Mattioli di Angelo Venturoli che si segnalano per la composizione piramidale con il sarcofago al centro: tutti eseguiti da Giovanni Putti, il quale nello stesso momento propone autonomamente il medesimo schema per i sepolcri Uttini e Levera. Per mezzo secolo la produzione funeraria locale può quindi documentare in maniera esaustiva tutte le correnti artistiche del momento, creando lungo i decenni un catalogo iconografico ricchissimo, tale da incentivare una straordinaria produzione di guide a stampa, ben cinque nel corso del secolo, di cui tre vengono corredate da un vasto repertorio di incisioni che riproducono sia i monumenti più significativi sia quelli più modesti. Ulteriori riscontri si rilevano negli elogi a stampa in riviste nazionali di ampia diffusione quali Il Mondo Illustrato o Cosmorama Pittorico, che dimostrano l’apprezzamento da parte di un ceto medio borghese.

La scultura, pur non predominante nel primo decennio rispetto alle memorie dipinte, è presente già dai primi anni del secolo, in quanto le due enormi terracotte poste all’ingresso del cimitero, i “Piangoloni”, sono firmate da Giovanni Putti nel 1809. Il primo sepolcro plastico vede la luce dopo due anni dall’inaugurazione del camposanto, nel 1803, ed è dedicato al pittore Gaetano Gandolfi. L’aspetto odierno è diverso da quello originario. Le modifiche apportate per inserire il busto del figlio, Mauro, hanno snaturato la parte inferiore e steso un manto bianco su tutta l’opera. Si sono così perdute le decorazioni imitanti marmi policromi eseguite dal pittore ornatista Giuseppe Calzolari, che integravano le parti scultoree eseguite da Giacomo De Maria e Giovanni Putti seguendo il progetto di Giovanni Calegari. La consuetudine di vedere operare più artisti nel medesimo cantiere rimane radicato in Certosa ancora per qualche anno, tanto che il sepolcro Baldi-Comi, eseguito nel 1815-16, in cui intervengono sotto la supervisione del progettista uno scultore e due pittori, diventa il paradigma del neoclassicismo locale, ben distinto da quello che si propagava da Roma. Che la presenza di memorie dipinte o plastiche riccamente policrome sia una prerogativa tipicamente locale è evidente dal puntuale riscontro nel cimitero ferrarese, fondato nel 1813, e dalla loro assenza in quello bresciano, inaugurato nel 1815.

Il sepolcreto bolognese diventa dunque un modello locale di riferimento, sia dal punto di vista architettonico che artistico, in quanto i precoci cimiteri di San Giovanni in Persiceto, Budrio e Imola, tra i tanti, mostrano ancora, pur coi danni arrecati dall’incuria e dai bombardamenti del Secondo conflitto mondiale, tombe plastiche e dipinte. Quando si inaugurano i cimiteri di Staglieno a Genova (1851) e il Monumentale a Milano (1867), la Certosa ha superato la sua fase “policroma”, tanto che alcuni sepolcri neoclassici subiscono adattamenti al nuovo gusto con la stesura di manti di vernice bianca, oppure con ancor più funebri grigi e neri. Il marmo rimane a lungo un materiale usato con grande oculatezza, tanto che nel sepolcro Munarini, eseguito verso il 1823, vi è un ricco apparato in marmi diversi, applicati con lastre man mano sempre più sottili, fino ad arrivare a pochi millimetri di spessore. Tale parsimonia necessariamente non è sintomo di una scarsa capacità dello scultore nel lavorare il marmo. Ne sono prova le opere di De Maria che produce opere di grande perizia tecnica già col giovanile altorilievo rappresentante Il Genio che incorona le Arti, consegnato all’Accademia nel 1789 quale saggio del suo soggiorno d’istruzione a Roma.

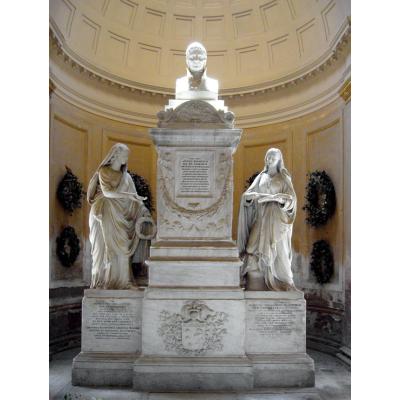

De Maria riesce ad operare in maniera egregia al fianco di un architetto. Vedono così la luce le bellissime allegorie per le tombe Vogli e Beccadelli Grimaldi, progettate rispettivamente da Giuseppe Nadi e Filippo Antolini. Nel sepolcro Vogli si raggiunge una sintesi perfetta della scultura locale e l’artista esegue uno dei suoi capolavori, in cui il neoclassicismo romano viene riletto alla luce di modelli e iconografie locali. La tomba Caprara, eseguita qualche anno dopo dal medesimo scultore, primo monumento completamente di marmo, si merita numerosi elogi nonché la segnalazione in tutte le guide a stampa. Gli omaggi del nostro scultore all’opera canoviana sono quanto mai evidenti, e in questo rapporto stanno i suoi pregi ed i suoi limiti. De Maria non riesce a comporre organicamente il monumento e le sculture appaiono come singole parti che non comunicano tra loro. Non si riesce così a raggiungere la coralità e l’organicità dal modello da cui prende ispirazione: il monumento funerario di Cristina d’Austria a Vienna. Il tentativo di aderire a modelli culturali che non gli appartengono pienamente sono una forzatura che lo scultore non ripeterà. Questo risultato ha il suo simile contrappunto con Giovanni Putti nel sepolcro Demaklis, collocato proprio di fianco. Pur distanti i loro presupposti di partenza, aggiungono il medesimo effetto di horror vacui. Giovanni Putti rimane una potente personalità autonoma lungo tutto il suo percorso artistico, fiero di parlare un linguaggio moderno diverso da quello ufficiale, spesso in aperto contrasto con l’Accademia. Chiarissima la sua libertà creatrice nel sepolcro Ferlini, dove è evidente la citazione delle figure cinquecentesche affrescate da Niccolò dell’Abate a Palazzo Poggi. Non si potrebbe immaginare nulla di più distante dalla concezione comune di Neoclassico pur facendone parte: e non si può definirlo neobarocco, o peggio tardobarocco, a meno che non vogliamo considerarlo anche Felice Giani, con cui condivide simili, se non sovrapponibili risultati. Il più anziano pittore, assai attivo a Bologna e nel territorio romagnolo, è un riferimento imprescindibile per comprendere tante delle apparenti bizzarrie del nostro scultore.

L’unico artista che per fama poteva gareggiare con i due artisti sopra citati è Luigi Acquisti. Purtroppo i suoi due grandi sepolcri eseguiti tra 1813 e 1818 hanno subito danni derivanti da incuria e spostamenti da un chiostro all’altro. Rimane comunque evidente un rilassamento, quasi una stanchezza esecutiva rispetto alle severe Sibille della chiesa bolognese di S. Maria della Vita e ai rilievi dell’Arco della Pace di Milano. Il suo operato non avrà quindi gran peso per gli scultori bolognesi più giovani. Alessandro Franceschi è il caso di un artista che fatica a trovare opportunità degne delle sue capacità. Più giovane degli altri scultori, si trova a dover competere contro una concorrenza spesso feroce, cui anche nostri artisti di fama internazionale, come Adamo Tadolini, dovranno confrontarsi. Le sue opere mature si concentrano nei primi anni venti e indicano la sua autonomia stilistica, tanto che a lui si deve, nel monumento Badini, la rappresentazione più innovativa sul tema della visita al sepolcro e nel monumento Giro, seguendo il progetto di Ercole Gasparini, l’esempio più archeologizzante. La collaborazione tra architetto e scultore consente di proporre nel secondo caso un monumento di grande raffinatezza che rimane inaspettatamente un unicum, anche in Certosa.

Nel vasto cantiere funebre trovano comunque possibilità lavorative un nutrito numero di scultori che al di fuori di questo recinto avrebbero poche opportunità di lavoro, consentendogli quantomeno la sopravvivenza economica. Marmorini, scagliolisti, scultori possono contare su costanti lavori, anche se modesti. Tra quelli che possiamo considerare scultori gregari, più per scarsità di opportunità che per qualità, spicca Innocenzo Giungi. Di origini romagnole, presenta esiti di morbida raffinatezza nella Carità per il sepolcro Soglia Salvigni. Ancora una volta traspare l’autonomia dei nostri artisti nell’attenzione data alla tensione emotiva ed al richiamo a modelli cinquecenteschi, raffaelleschi. Il numero delle commissioni di questi anni comporta una ripetizione del medesimo soggetto, e Giungi viene chiamato a realizzare diverse Dolenti: in questi casi l’artista riesce adifferenziare la stessa iconografia con sentimenti ora più mesti, ora più drammatici. I nostri scultori non fossilizzano i loro repertori, ma sono ricettivi alle nuove istanze che dopo gli anni venti dell’Ottocento si diramano da tutta Europa. Ne è testimone Vincenzo Testoni nel bassorilievo dedicato ad Anna Picoski, in cui ripropone con tempismo la scena dell’Angelo custode che addita l’ora ad una sposa moribonda che Pietro Tenerani esegue verso il 1824 per la principessa Sapieha. Lo stesso artista a date più avanzate indica, in una lettera rivolta all’Accademia, il riferimento per la sua Carità del sepolcro Zacconi (1837), in un medesimo tema eseguito da Lorenzo Bartolini. Se da una parte rileviamo come un artista di non primo piano debba giustificare le sue scelte con modelli di artisti affermati, dall’altra notiamo come ormai i modelli di Canova e Thorvaldsen siano stati superati. In altri casi, come nella lunetta per il sepolcro Bassi il suo linguaggio appare più autonomo, pur interpretando il neoatticismo di Alessandro Franceschi.

Nel cimitero felsineo si assiste ad un progressivo calo di commissioni tra gli anni ’30 e ’50, in quanto le grandi famiglie patrizie hanno ormai completato i loro sepolcri monumentali e la piccola borghesia agricola e mercantile non ha grandi capacità economiche, richiedendo prevalentemente piccole steli e cippi in cui interviene il marmorino, e dove allo scultore spetta al più l’esecuzione del ritratto. Ciò è dovuto allo schiacciamento economico sottoposto dallo stato pontificio alla nostra città: sono gli anni delle cospirazioni carbonare, dei tentativi insurrezionali e delle battaglie risorgimentali. Al fianco dei valori laici saldamente rappresentati in Certosa nelle sue innumerevoli allegorie, cominciano a riaffiorare in questi anni temi legati alla religione cristiana. Il Neoclassicismo si sta ormai volgendo in Purismo e il sepolcro Canestri, eseguito da Massimiliano Putti nel 1841 ne è il punto di arrivo. Non stupisce che ad eseguirlo sia il figlio di Giovanni il quale, seguendone le orme, può contare su una solida base culturale e tecnica. Oltretutto nelle opere tarde del padre, come il sepolcro Betti del 1828, si avverte un mutamento in questo senso e Massimiliano, ben integrato nel mondo accademico locale, ha i mezzi per proseguire lungo questo percorso. Il monumento Canestri è un marmo che propone nella parte inferiore una dolce mediazione tra neoclassico e rinascimento, e nella lunetta superiore rappresentante il Buon Pastore, un richiamo all’iconografia paleocristiana. Da questo momento il nostro diventa padrone assoluto delle committenze più prestigiose e i suoi lavori tengono testa al numero significativo di grandi marmi richiesti da artisti forestieri di chiara fama quali Duprè, Vela e Strazza. Il quarantennale percorso artistico di Putti, sempre di qualità, evidenzia egregiamente il passaggio culturale del secolo fino al verismo degli anni ’80, espressione della nascente borghesia. Senza il suo imponente catalogo marmoreo e la sua attività accademica non sono comprensibili gli straordinari sviluppi delle generazioni successive, Carlo Monari ed Enrico Barberi innanzi tutto.

Cincinnato Baruzzi opera in questo contesto, rientrato a Bologna dopo un decennio speso a completare le commissioni che Canova aveva lasciato incompiute nel proprio studio romano. Il suo classicismo osservante, che si avvicina al naturalismo quasi esclusivamente nei suoi nudi femminili, non gli consente di creare modelli per il cantiere funebre. Il sepolcro Pizzardi, con la sua raffinatissima allegoria a tutto tondo, giustamente descritto d’ispirazione greca e sontuosissimo nella rivista Il Caffè di Petronio del novembre 1841 è in antitesi col sepolcro Canestri e rimane un punto di arrivo, non di partenza per la scultura locale. L’ultima opera che Massimiliano Putti esegue poco prima della morte lo vede pienamente aggiornato alle nuove istanze veriste con il rilievo ritraente Ulisse Bandera seduto sulla poltrona. Al termine degli anni ’80 è questa una iconografia ormai consueta in ambito funerario, e il primo esempio locale si deve al più giovane Carlo Monari, che con il ritratto di Enea Cocchi ne esegue una splendida versione nel 1867, contemporanea a simili soggetti eseguiti da Vela e Duprè. A questo giovane artista si deve il catalogo più innovativo del nostro camposanto. Prevalentemente attivo tra gli anni sessanta e ottanta, pur discendendo da una cultura classica – a lui si deve la trasposizione in marmo dell’Eva che Baruzzi aveva modellato per il proprio sepolcro – si esprime immediatamente con un realismo di totale coerenza. Al nostro si devono tante delle dolenti dame colte al limitarsi del sepolcro, con tutto l’apparato di crinoline, sete e merletti dei loro abiti. Apparentemente rientra in pieno nell’iconografia borghese che trova il suo trionfo nel cimitero di Staglieno a Genova, dove una vera e propria profusione di giovani dame, vedove inconsolabili, fanciulli e orfanelli lacrimosi si compiangono della perdita dei propri cari o dei benefattori. Monari fa parte certamente di questo filone culturale, ma riesce ad esprimere una propria identità stilistica, tanto che nelle sue figure avvertiamo sempre il volume di spazio da loro occupato, il loro peso, ed una ideale linea di contorno che le racchiude, evitando la consueta dilatazione nello spazio con rovesci di vesti e accessori di ogni tipo.

Altri artisti attivi nei medesimi anni quali Giuseppe Pacchioni non riescono ad uscire da un accademismo corretto ma freddo e forzato, che trova maggiore libertà espressiva solo nei ritratti. Francesco Bonola riesce ad aggiudicarsi committenze di un certo rilievo, ma il suo è un verismo non pienamente compreso e non è quindi un caso che il suo marmo migliore, eseguito per la tomba di famiglia, sia un adeguamento di iconografie datate di decenni, quali la Fiducia in Dio di Lorenzo Bartolini. Tre valenti scultori bolognesi non riescono, purtroppo, ad esprimersi pienamente e la scarsità di opere conosciute non consente ad oggi una oggettiva comprensione del loro percorso artistico, anche se testimoniano come la scuola locale continui a dare luce a diverse declinazioni personali in questo momento di passaggio. Alfonso Bertelli, Federico Monti e Alfredo Neri devono scontrarsi nuovamente con una spietata concorrenza, schiacciati tra le grandi committenze assorbite da Putti e Monari oppure dal centese Stefano Galletti e dal livornese Salvino Salvini, questi ultimi due attivi a lungo nel cimitero e che fanno pesare il loro prestigio nazionale. Tra le opere di questi artisti ricordiamo il bassorilievo per la tomba Pallotti del Bertelli, e il marmo raffigurante l’Anima accompagnata dall’Angelo della cappella Romagnoli del Neri. Una intera generazione li separa ma attraverso queste due sculture si comprende come il classicismo locale può trovare nuova vita nelle sinuosità Liberty, saltando di peso il verismo di Monari, a sua volta insensibile al nuovo gusto e impegnato a seguire un percorso del tutto autonomo. Il rilievo con il Genio della riconoscenza che Federico Monti scolpisce nel 1863 per la tomba Bertocchi è un impegno significativo per uno scultore poco più che ventenne. Questo marmo, progettato seguendo una totale aderenza a modelli neoclassici mostra, in fase esecutiva, un’attenzione al dato naturalistico e romantico, tanto da raggiungere nel Genio un’algida sensualità.

Il cimitero felsineo rimane a date avanzate luogo di confronto tra diverse tendenze artistiche. Il Murat di Vincenzo Vela e il monumento Bolognini Amorini di Stefano Galletti, ambedue databili al 1864, mostrano chiaramente come l’uno sia espressione delle nuove tendenze veriste e sintomo di idee riformatrici, mentre l’altro si appoggi al classicismo per manifestare ideali conservatori. In questo contesto gli scultori bolognesi, pur spinti da un attaccamento a soggetti di tradizione locale, hanno modo di esprimersi con temi ora più romantici, ora più sensuali o veristi. La partecipazione ad esposizioni nazionali e internazionali, la diffusione massiccia di riviste artistiche sempre più illustrate, impongono anche negli artisti più modesti un continuo adeguamento. Negli anni successivi, ormai prossimi al Novecento, il proliferare di committenze consentono una vasta e variegata produzione, spaziando dai consueti ritratti fino ai grandi gruppi in marmo. Il bronzo comincia a fare la sua apparizione e gli artisti sono chiamati a soddisfare una clientela sempre più vasta. Il tessuto produttivo che si viene a formare intorno alla Certosa assume dimensioni rilevanti, tanto da spingere artisti forestieri quali il cesenate Tullo Golfarelli o il ferrarese Mario Sarto a farne stabilmente la propria sede lavorativa. Il trasferimento definitivo a Bologna negli anni ’60 della ditta di marmisti Davide Venturi & figlio si spiega da una parte con la necessità di supportare gli scultori nelle grandi opere funebri e nelle committenze pubbliche, dall’altra per soddisfare una richiesta incalzante di repliche e sculture ordinarie per una clientela medio-bassa. Non stupisce quindi che marmi eseguiti per il nostro cimitero si diffondano in tutto il territorio romagnolo e oltre con repliche e varianti di diverse dimensioni e qualità.

In questa sede non è possibile stilare un elenco di tutti gli scultori attivi nel corso dell’Ottocento – escludendo quindi decine di pittori e architetti – poiché assommerebbe ad oltre sessanta firme, di cui per non pochi vanno ancora cercati gli estremi anagrafici. Il numero piuttosto elevato indica comunque come, durante il secolo, la Certosa sia uno straordinario cantiere di scultura che per tutto il XIX secolo non trova paragoni in altre realtà nazionali ed europee. Dagli anni ’80 del XIX secolo nella città dei morti si assiste ad una sovrapposizione generazionale dove, al fianco dei maestri affermati, operano anche giovani artisti, tutti impegnati contemporaneamente in più commissioni. Carlo Parmeggiani e Diego Sarti, nati rispettivamente nel 1850 e nel 1859, proseguono la loro attività nel primo decennio del Novecento, traghettando la tradizione locale verso gli stilemi di gusto Liberty. Al Sarti si devono importanti opere di decoro pubblico, consentendogli di allargare le tematiche artistiche oltre quelle funerarie. In Certosa le sue figure femminili stemperano l’esibita sensualità delle Sirene collocate nel giardino e nella scalea della Montagnola, tanto che la Dolente per la tomba Osti può sintetizzare perfettamente il cammino che, dai turbamenti romantici della Desolazione di Vela e della Felsina di Lombardi, ambedue in Certosa, porta verso nuove morbidezze e sinuosità di gusto Art Nouveau. Il suo ultimo lavoro indica una ulteriore evoluzione. La cappella Bonora, datata 1909, viene depurata da qualsiasi elemento decorativo e tutto è giocato sulla monocromia verde. Il Cristo, steso sul sudario, è compresso da una atmosfera di morte, genialmente evocata col solo volume d’aria che lo sovrasta. Decisamente meno funeraria, anzi quasi da illustrazione d’arte alla moda è L’Allegoria dell’Architettura di Parmeggiani per la tomba dell’architetto Tito Azzolini.

A questa adesione al gusto internazionale si aggiunge anche la variante locale dell’Arts and Crafts inglese di William Morris – l’Aemilia Ars – che incontra i suoi interpreti in Certosa con Tullo Golfarelli ed Enrico Barberi i quali, pur lontanissimi negli ideali politici e culturali, vengono entrambi chiamati a contribuire a vere e proprie “opere d’arte totali” in cui scultura, architettura e artigianato si fondono con esiti di altissimo livello, riproponendo in chiave moderna la collaborazione tra artisti di cento anni prima.

Roberto Martorelli

Testo tratto dal catalogo della mostra "Luce sulle tenebre - Tesori preziosi e nascosti dalla Certosa di Bologna", Bologna, 29 maggio - 11 luglio 2010, Bononia University Press.